- HOME

- まだ歯を残せるかもしれません

他院で「抜歯ですね」と言われてしまった歯でも、

可能な範囲で「残す」治療を行っています。

歯を抜かないために、2025年現在、以下の6つの治療を行っております。

歯を抜かないための6つの治療法

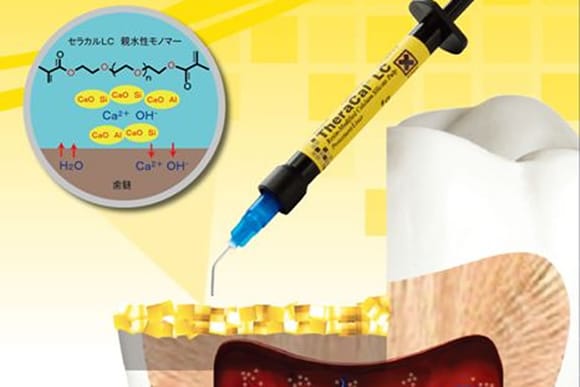

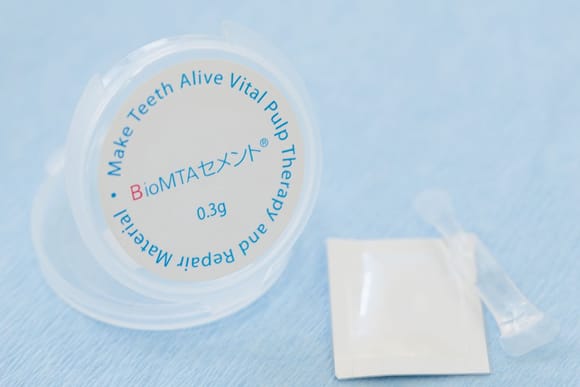

①神経を残すため MTAによる歯髄保存治療

虫歯の治療中、神経が露出してしまった場合、健康な神経でもあっという間に細菌に感染して痛んでいきます。そのため神経を取る必要がありました。

そこですまいる歯科では、MTAと呼ばれる特殊なセメントにて神経を封鎖することで、神経の保存の可能性を高めております。

※MTAは保険治療と自費治療で使用できる薬品が異なります

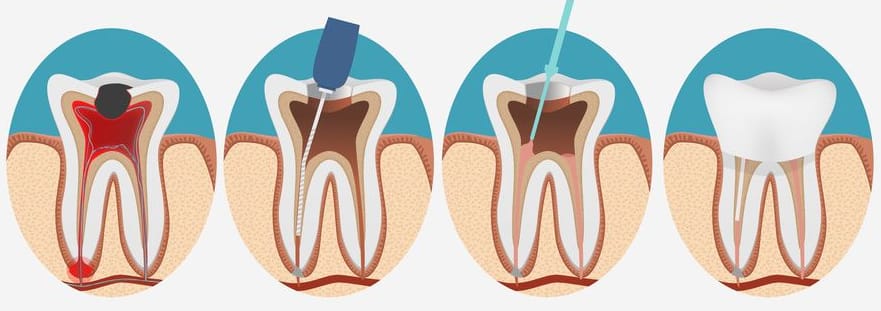

②治癒率を高めるマイクロスコープによる精密根管治療

保険治療では使用できる材料に制限があります。そのため、神経を取った歯が膿んでくるなどの再発率は実に80%以上となります。歯の寿命が短くなる最大の原因である根管治療の成功率を上げるため、マイクロスコープによる精密根管治療を行っております。

※マイクロスコープを使用しても保険治療となりますので安心ください。

肉眼では見にくい細かな歯の根も、マイクロスコープでしっかりと捉えて神経の除去、消毒をするから、良好な予後が得られ、病巣の再発リスクが抑えられます。

根管治療後の病巣の再発を防ぐことは、神経のない歯の寿命を延ばすことに繋がります。

歯の根の治療には根気が必要です

根管治療にかかる期間は、歯の状態により異なります。2週間くらいで終了する歯もありますが、症状が重いと3ヶ月以上かかることも、半年~1年にもおよぶこともあります。長い期間をかけて歯根の先にまで炎症が発生し感染が広がっていますので、治療するにも長い期間がかかります。

痛んだ神経を除去し、防腐剤を詰めて症状が安定したら冠をかぶせます 通常1~3ヶ月かかります。

③なかなか治らない病巣に歯根端切除術

歯が膿んでしまうと、根管治療を徹底しても治癒しないケースも多く経験します。

そのような歯は最終的にはいつか抜歯となってしまいますが、外科手術にて歯の根の病巣を切り取ることで治癒を目指します。

④破折した歯に最後の手段 破折歯再植治療

歯の根が折れてしまうと、通常は抜歯を行います。ですが、一定の条件の歯であれば、可能な限り抜歯を回避するために「歯の再植術」を行っております。

再植術とは破折した歯をいったん抜歯し、修復したのち、歯をもとにあった場所に戻す方法のことです。当院では対応できます。

⑤深いむし歯に対応 エクストリュージョン

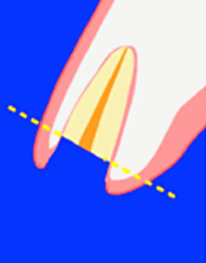

歯ぐきの下にまでむし歯が侵入してしまった場合、抜歯となるケースがあります。

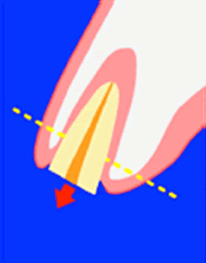

抜歯を避けるために矯正治療、もしくは外科手術にて、歯ぐきの下に隠れてしまった歯を歯ぐきの上に出すことで、抜歯を回避する治療を行っております。

※自費治療となります

歯ぐきの下までむし歯が侵入した場合、通常は抜歯となる

矯正治療もしくは外科処置により歯を歯ぐきより上に出す

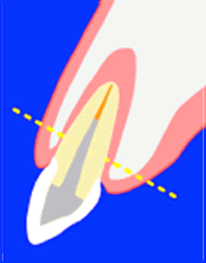

差し歯をかぶせて利用できるようにする

⑥薬で歯周病を治す歯周病内科治療

抜歯の原因として最も多いのは歯周病となります。

歯周病を治すには従来の歯石取りだけでなく、歯周病原菌を減らすために患者さん個人の体質に合った抗菌薬などを用いる歯周内科治療を行っております。

抜かないことへのこだわり

院長メッセージ

私が歯科医師になった当初、「歯を抜くのは歯科医師として敗北」と考えていました。

しかし、様々な治療を行ってきましたが、それでも抜歯に至る・・・。そのようなことを多く経験してきました。そうするうちに抜歯を肯定するようになりました。

- 「今、無理して抜かないようにしても数年後に抜歯になるのであれば、周りの歯に影響を与えないように早めに抜いたほうが良い」

- 「そうしたほうが患者さんの痛みも出にくいし、トラブルも少ない」

- 「インプラント、ブリッジ、入れ歯など、歯を抜いてもそれに代わる手段があるし、時間をかけて治療するよりも効率が良い」

インプラントが普及した現在では、おそらく歯科治療の主流の考え方です。

ですが「インプラントは高額」「ブリッジは周囲の歯にダメージを与えてしまう」「入れ歯は噛めない」

・・・自分の歯とは違って何らかの代償があります。

やはり自分の歯に勝るものはありません。

どうにかして、少しでも歯を長持ちさせる。抜かないことにこだわる。しかし、どうしても抜歯しないといけないことも多いのも現実です。そのため、持つ技術のすべてを尽くして、それでもダメならば、しかたなく抜歯という順番のもと治療を行います。

私が歯科医師になった当時はできなかったことが、今ではできることが多くなりました。当時とは技術、経験だけでなく、診療設備、診療スタンスが違います。

今のすまいる歯科にはマイクロスコープ、コーンビームCT、ニッケルチタンファイルなど精密治療を行うための設備があります。また勤務医だった当時はある程度の効率性を求められましたが、院長である今では、非効率でも私の目標とする診療スタンスで治療が行えます。

そのうえで日々、技術の研鑽に努めています。